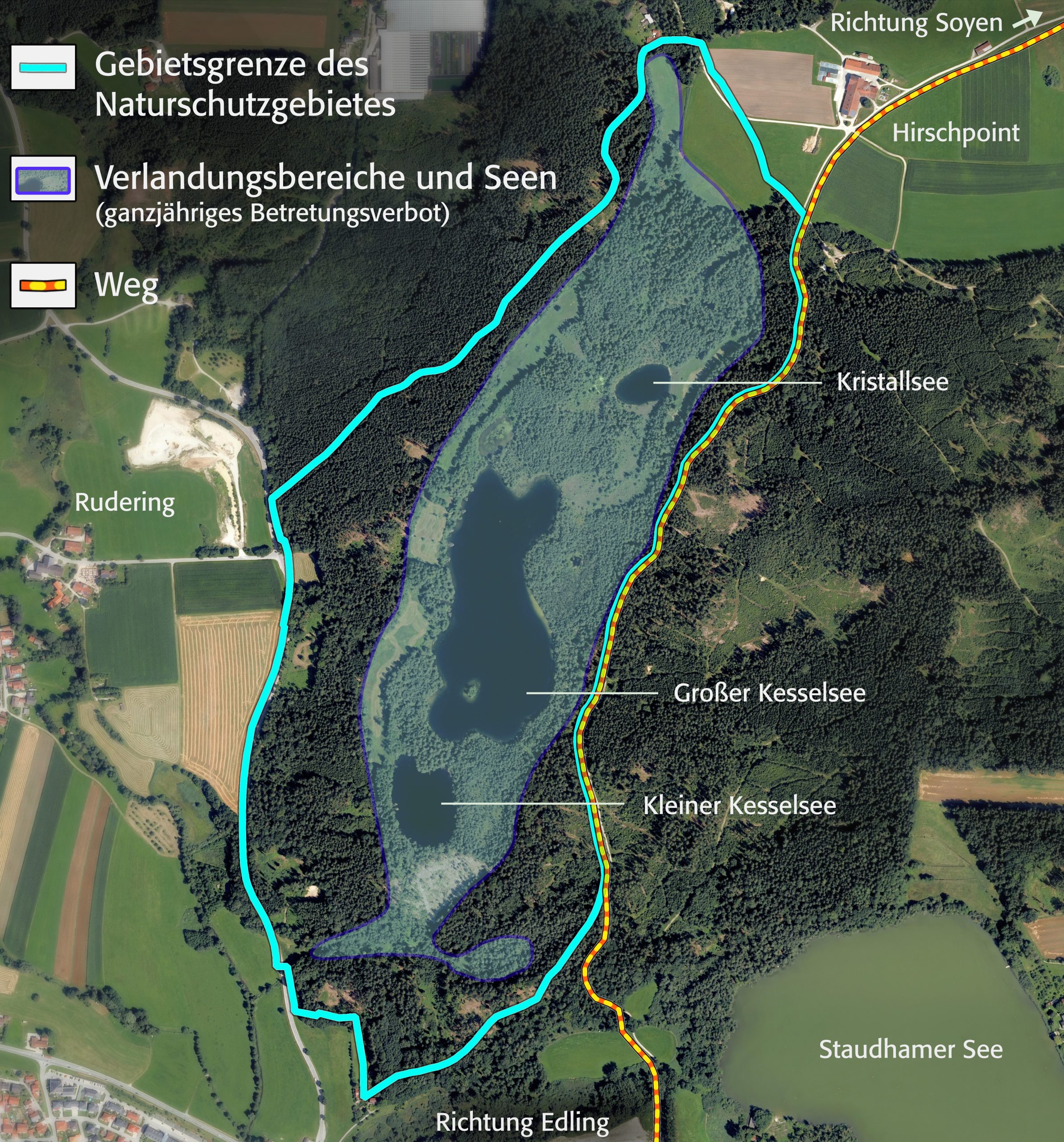

Mit 83 ha ist das Hochmoor am Kesselsee das größte und bedeutendste Naturschutzgebiet im nördlichen Landkreis Rosenheim. Die Moore und Seen sind einer der letzten Rückzugsräume für viele seltene Tiere und Pflanzen.

Hinweis: Für den Schutz von Natur und Landschaft gilt in dem markierten Bereich eine Schutzgebietsverordnung mit besonderen Vorschriften. So gilt beispielsweise ein ganzjähriges Betretungsverbot für den Verlandungsbereich und die Seen. Bitte informieren Sie sich bevor Sie das Gebiet betreten.

Entstehung

Das Gebiet entstand während der letzten Eiszeit vor ca. 20.000 Jahren. In der Rückschmelzphase des Inn-Gletschers wurde Gletschereis von den Gesteins- und Schottermassen des Ur-Inns überdeckt. Durch das langsame abschmelzen entstand die charakteristische Hohlform in der Landschaft – ein Kessel. Ursprünglich war die gesamte Senke von Wasser gefüllt, doch mit der Zeit verlandete der Ur-See durch Sedimentation und Moorbildung. Heute sind noch 5 Restseen vorhanden, die teils von unterirdischen Quellaufstößen gespeist werden. Am Beeindruckendsten ist eine 8m tiefe Quellgrube im Kristallsee.

Ursprünglich dürfte das Kesselseegebiet nahezu Baum frei gewesen sein. Das nährstoffarme Moor war bedeckt von Moosen und niedrigwüchsigen Pflanzen wie dem Schwarzen Kopfried und Mehlprimeln. Die offene Landschaft war Lebensraum für das hier mittlerweile ausgestorbene Birkhuhn.

Wirtschaftliche Nutzung

Zur Gewinnung von landwirtschaftlicher Nutzfläche wurde der Wasserstand im Kesselseegebiet mittels eines Grabens 1892 um ca. 1 m abgesenkt. In den trockeneren Randbereichen konnten nun die Moorwiesen bewirtschaftet werden. Auf den mageren und sauren Böden war allerdings nur eine Mahd im Herbst zur Streugewinnung möglich. Durch diese seltene, aber regelmäßige Bewirtschaftung entstanden blumenreichen Streuwiesen mit der Wiesen-Iris und zahlreichen Orchideen. Auch die mächtigen Torfvorkommen weckten Begehrlichkeiten als Brennmaterial. Im Gegensatz zu vielen Moorgebieten wurde der Torf hier von den umliegenden Bauernfamilien nur händisch und damit kleinflächig abgebaut. Insbesondere im Nordteil des Kesselseegebietes sind somit viele Kleingewässer entstanden die heute als Lebensraum für Libellen und Amphibien dienen.

Eine bis heutige negative Entwicklung ist die forstliche Nutzung der Kessellage. Da die Streuwiesen seit den 1950er Jahren nicht mehr gebraucht werden, hat man sie mit Fichten aufgeforstet. Der standortfremde Baum wächst auf den nassen Böden nur sehr schlecht, verdrängt aber viele Moorarten. Auch als Müllgrube wurde des Kesselsee benutzt. In manchen Torfstichen kann man die Altlasten noch sehen.

Badesee

Vielen älteren Menschen dürfte der Kesselsee noch als Badesee bekannt sein. Durch die idyllische Lage war er ein beliebtes Ausflugsziel für Gäste von nah und fern. Auf der Westseite gab es sogar eine Liegewiese und einen Kiosk. Die Beliebtheit wurde dem See jedoch zum Verhängnis. Zu den Hochzeiten wurden mehr als 2000 Personen gezählt sowie 750 Autos. Durch den Ansturm nahm die Wasserqualität stark ab und die sensiblen Uferbereiche des Moores mit trittempfindlichen Arten wie dem Sonnentau wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. 1982 wurde eine generelles Badeverbot für den See ausgesprochen. Seitdem regenerieren sich See und Uferbereiche. Die Plastikabfälle von damals finden sich aber noch heute.

Heute

Auf den ersten Blick wirkt das Kesselseegebiet heute nahezu unbeeinträchtigt. Doch während die Trittschäden nahezu verschwunden sind wirkt die Entwässerung bis heute fort. Weiterhin werden Düngemittel über Lufteintrag in das von Natur aus nährstoffarme Moorgebiet eingetragen. Durch diese von dem Menschen verursachten Veränderungen werden Bäume wie der Faulbaum oder die Kiefer begünstigt und bedecken nun den Großteil des Gebietes. Die Bewaldung gefällt dem Biber, der mit dem Astwerk nun am Kesselsee seinen Burgen baut.

Die ursprüngliche offene Moorlandschaft ist aber nahezu verschwunden und mit ihr viele seltene Tiere und Pflanzen. Die letzten Streuwiesenreste auf der Westseite und am Kristallsee werden heute von dem Landschaftspflegeverband Rosenheim erhalten. Trotz der andauernden Veränderungen ist das Kesselseegebiet heute einer der letzten großen Rückzugsräume in der vom Menschen dominierten Landschaft.

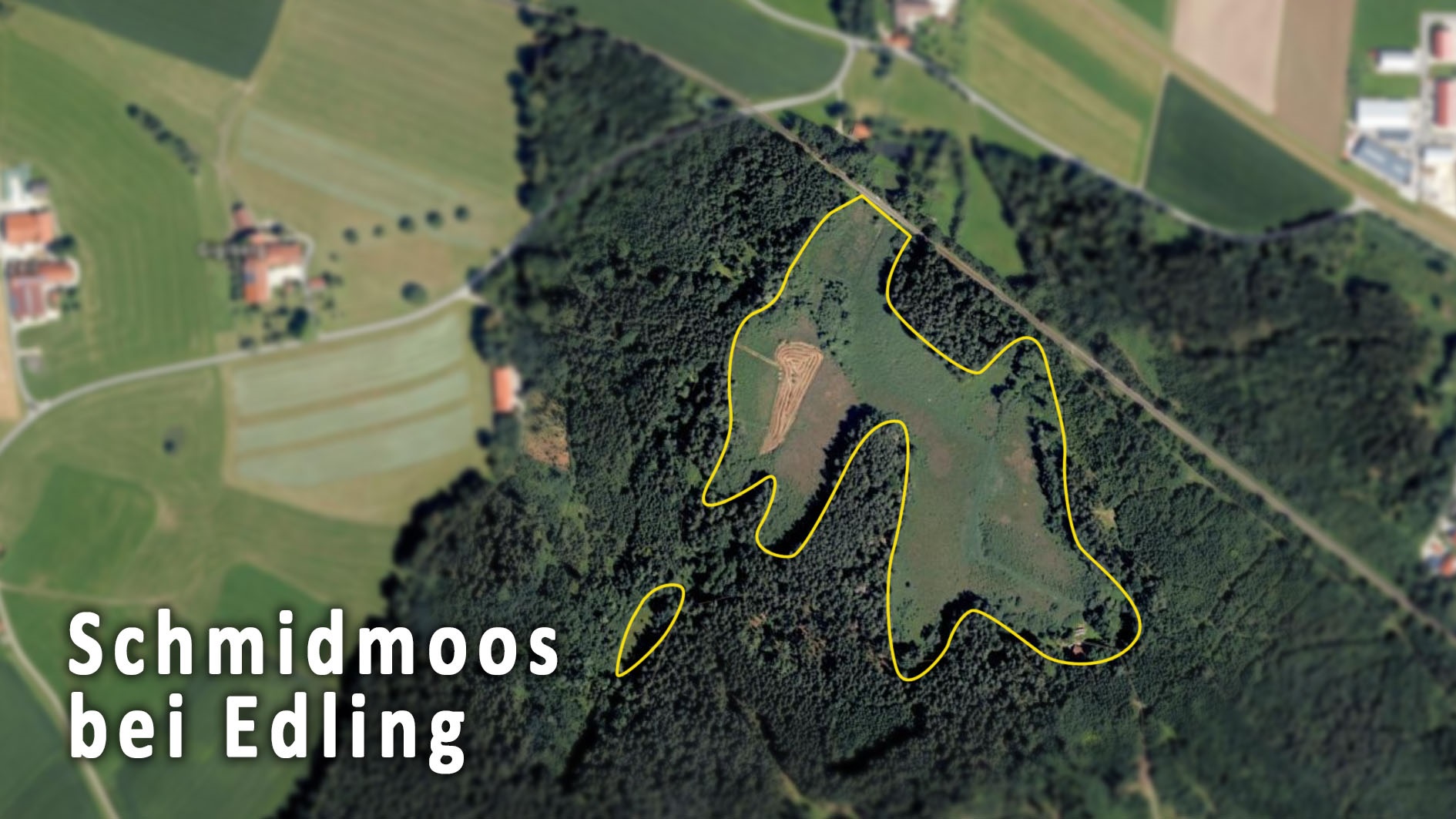

Landschaftspflege im Rahmen des Projekts

Kalkflachmoore zählen zu den artenreichsten Lebensräumen im Kesselseegebiet. Aufgrund der Verbuschung sind sie jedoch die am stärksten bedrohten Lebensräume. Durch die Hilfe von Freiwilligen aus der Jägerschaft und dem Bund Naturschutz könnten beeinträchtige Kalkflachmoore wieder hergestellt werden.

Durch Entbuschungsmaßnahmen und regelmäßige Mahd werden die letzten Bereiche offen gehalten. Seltene Pflanzen wie die Sumpf-Stendelwurz oder das Kopfried können sich nun wieder ausbreiten.

Hinweis:

Um die seltenen Tiere und Pflanzen nicht zu stören gilt auch heute noch ein Betretungsverbot für das Naturschutzgebiet vom 01.03 bis zum 15.09.

Für die sensiblen Uferbereiche und Verlandungszonen (Moore) gilt ein ganzjähriges Betretungsverbot